|

신라 진평왕의 부인의 이름은 마야부인이고, 진평왕의 이름은 백정(白淨)이었다. 백정은 석가모니 부처님의 아버지 정반(淨飯)의 다른 표현이다. 그러니까 신라 진평왕와 왕비는 석가모니 부처님의 아버지와 어머니의 이름을 따서 이름을 지었음을 알 수 있다.

진평왕과 마야부인 사이에는 세 딸이 있었다. 훗날 선덕여왕에 올라 최초의 여왕이 된 덕만과, 태종무열왕 김춘추의 어머니가 된 둘째 천명, 백제 무왕이 된 서동과의 러브스토리 주인공인 선화가 그들이다. 첫째는 왕이, 둘째는 왕의 어머니가, 셋째는 왕비가 되었다.

부여 왕흥사지 위성사진. 청동 마야부인 인물상이 출토된 지역이 표시되어 있다.

서기 632년 1월, 신라의 화백회의에서는 역사적인 결정이 이루어진다. 우리나라 최초로 여왕의 즉위를 결정한 것이다. 반발도 있었지만, 진평왕은 성골남진(聖骨南盡), 즉 왕위를 이을 성골귀족 중 남자가 없으니 성골혈통의 덕만공주가 왕위를 잇는다는 명분을 내세웠다.

선덕여왕은 불교에 의지해 국가를 통치했고, 효심이 뛰어났던 천명공주는 진골출신 첫 번째 왕 춘추를 낳아 죽은 후 태후의 시호를 받았다. 후에 백제 무왕이 된 서동과의 사랑이야기로 널리 알려진 선화공주는 매우 뛰어난 미모를 가지고 있었던 것으로 전해진다.

여기서 주목해야 할 것은 진평왕비의 이름이 ‘마야’였다는 점이다. 불교를 이념으로 나라를 통치했으며, 신심이 돈독했던 진평왕과 마야왕비는 석가모니 부처님 부모의 이름을 자신의 이름으로 삼았을 정도로 대단한 신심의 불자들이었다.

이 사실은 당시 왕실과 귀족들의 불심이 부처님에 대한 귀의심에 머문 것이 아니라, 부처님의 부모님에게까지 비중 있게 확대되었다는 반증이 아닐 수 없다.

특히 왕비가 ‘마야’의 이름을 가진 것은 부처님이나, 전륜성왕을 낳고 싶은 왕실여인의 간절한 마음의 소산이었을 것이다.

갑자기 진평왕비 마야부인을 거론하는 것은 백제왕실의 원찰이었던 부여 왕흥사지에서 ‘마야왕비(부인) 싯다르타 출산상’이 확실시되는 청동인물상이 발견되었기 때문이다. 부처나 전륜성왕을 낳고 싶었던 왕실 여인들에게 마야부인은 아마도 부처님에 못지 않은 동경의 대상이었을 것이기 때문이다.

더구나 왕흥사는 진평왕비 마야부인의 셋째 딸 선화공주와 혼인한 서동, 즉 백제무왕대에 지어진 사찰이므로, 이곳에서 마야부인 출산상이 발굴된 것은 결코 우연이 아닐 수도 있다.

지난 2007년 사리기 명문이 발견되어 577년 백제 위덕왕 때의 왕실사찰임이 밝혀진 부여 왕흥사는 백제 무왕 때에 크게 확장이 되는데, 이는 선왕이었던 성왕의 비참한 죽음 이후 신라에 대한 복수를 꿈꾸던 백제가 힘을 회복해 신라보다 우위에 서게 되었음을 보여주는 상징에 다름 아니었다. 사리구의 명문 내용은 이렇다.

“577년 2월 15일, 죽은 왕자들을 위해 백제왕 창(昌, 위덕왕)이 입찰하였다. 사리 2매를 넣었으나 부처님의 신이한 가호로 사리가 3매로 늘었다.”

577년 위덕왕이 왕흥사에 목탑을 세웠고, 왕 동생의 손자인 무왕(600~641)에 의해 최종적으로 낙성된 사실이 사리기 명문을 통해 밝혀진 것이다.

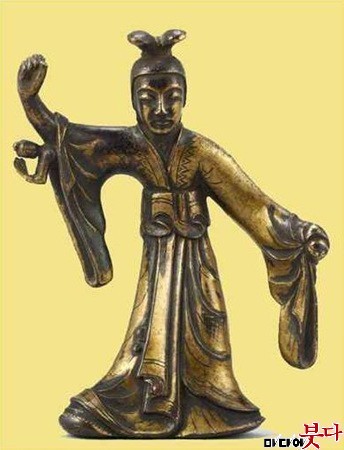

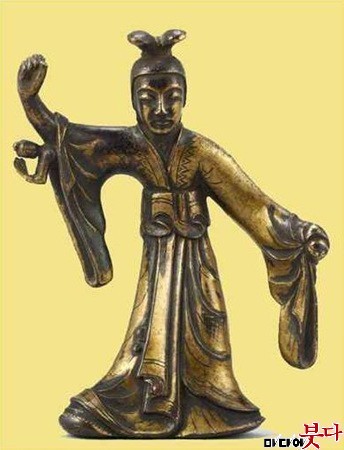

마야부인 싯다르타 출산직후의 모습을 조각한 것으로 보이는 청동인물상.

그럼 여기서 부여 왕흥사에 얽힌 백제의 비화(悲話)를 살펴보기로 하자.

위덕왕은 45년 간 왕위에 있었다. 긴 재위 기간에 비례해 그는 누구보다도 심적인 고통을 받고 있었다. 자신 때문에 신라와의 전쟁에서 아버지 성왕이 전사했다는 죄책감에 시달렸다.

이야기는 551년으로 거슬러 올라간다.

그해 백제 성왕은 신라에 사신을 보내 함께 고구려를 공격하자고 제의했다. 백제가 잃어버린 한강유역을 되찾아야겠다는 열망이 있었다. 마침 고구려가 내분에 휩싸여 더 없이 좋은 기회가 다가왔다고 성왕은 판단했다.

망설이던 신라가 553년 전쟁에 동참하기로 했다. 고구려를 공격하기 위한 나제 동맹은 기세를 올렸다. 백제 성왕은 북진해 쉽게 승리를 거두고 한강 하류의 5개 군을 탈환했다.

신라군도 소백산맥을 넘어 한강 상류에서 고구려군과 싸웠다. 전투가 벌어지는 가운데 백제군이 한성을 함락시켰다는 소식에 고구려군은 퇴각했고, 신라는 순조롭게 죽령 이북 고현 이남의 10개군을 차지했다.

하지만 현실은 냉혹했다. 553년 동맹을 맺고 함께 북진했던 신라가 백제군이 점령한 한성을 급습해 함락시킨 것이다. 믿었던 동맹군에게 뒤통수를 맞은 백제군은 한성을 포기하고 물러날 수밖에 없었다. 이때 한성을 급습한 신라의 장군은 김무력이었고, 그는 김유신의 할아버지였다.

배신의 칼릉 맞은 백제 성왕은 치를 떨었다. 아버지의 고통스러워하는 모습을 본 아들 창(훗날 위덕왕)이 거대한 대가를 주고 가야에 원군을 요청했고, 병력이 보충되자 주위의 만류를 뿌리치고 관산성(현 충북 옥천 인근)을 향해 나갔다.

창은 관상성 앞에 지휘본부를 세운 후 관산성을 포위하고 공격에 들어갔다. 성벽 일부가 무너지는 등 수세에 몰린 신라군이 원군을 요청했고, 신라의 한성지역 사령관 김무력이 관산성으로 몰려오고 있다는 소식이 성왕의 귀에도 들어갔다.

아들이 걱정된 백제 성왕이 휘하의 경호원 50명만 거느린 채 전장으로 향했다. 그러나 이 움직임을 간파한 첩자가 신라측에 있었다. 그는 옥천지방의 말먹이는 노비 ‘도도’라는 자였다. 성왕이 구천이라는 곳에 닿았을 때, 도도가 성왕 일행에 급습을 가했고, 성왕은 포로가 되어 참수 당했다. 그야말로 어처구니없는 죽임을 당한 것이다.

성왕이 죽었다는 소식이 전해지자 백제군의 사기는 바닥에 떨어졌고, 김무력의 원군이 합세한 신라군의 사기는 하늘을 찔렀다.

이 때의 싸움 결과를 <삼국사기>는 이렇게 기록하고 있다.

“백제의 좌평 4명과 군사 2만 9600명의 목을 베었고, 한 마리의 말도 돌아간 것이 없었다.”

참혹한 패배를 곱씹은 위덕왕은 얼마후 신라로부터 아버지 성왕의 뼈를 돌려받았다. 그러나 머리가 없었다. 신라왕경의 북쪽관청 계단 아래에 매장된 성왕의 머리는 그곳을 오가는 신라 관리들에게 밟히는 수모를 겪었다.

위덕왕은 죽어서도 능욕을 당한 아버지를 생각하면서 와신상담의 세월을 보냈다. 어떻게 해서든 아버지를 모셔와 영원한 안식을 누리게 해야 했다.

561년 신라 변경을 공격한 위덕왕은 그러나 신라군의 역습을 받고 1000여명의 사상자를 낸 채 철수했다. 576년에도 소백산맥을 넘어 일선군(현재의 구미 인근)을 공격했다가 역습을 받고 3000여 희생자를 낸 채 패퇴했다. 이 전투에서 위덕왕은 자식들을 잃은 것으로 보인다. 왕흥사 목탑 불사와 함께 위덕왕은 모든 것을 접었다. 전사한 아이들, 자신을 염려해 나섰다가 돌아가신 부왕은 가슴에 묻었다. 이후 26년 동안 신라와 전쟁은 없었고, 왕은 국가의 내실을 다진 후 598년에 눈을 감았다.

위덕왕의 자손 중 살아남은 사람이 없자 동생 혜왕이 즉위했으나 이듬해 죽었고, 혜왕의 맏아들 법왕도 그 이듬해에 죽었다. 그렇게 해서 600년 법왕의 아들 무왕(서동)이 즉위해 성왕, 위덕왕으로 이어진 비극적 유산을 물려받았다.

무왕은 즉위 3년인 602년에 4만의 대군을 이끌고 신라와 운봉에서 전투를 벌였다. 이어 605년, 611년, 616년, 618년, 623년, 624년, 626년, 627년, 628년, 632년, 633년까지 12회에 걸쳐 신라를 공격했다. 무왕은 소백산맥을 넘어가는 2개의 길목인 나제통문과 운봉을 장악하고, 낙동강 서안의 성주지역과 남강유역을 점령했다. 군사력에서 백제는 신라를 압도했고, 존망의 위기의식이 신라에 팽배했다. 634년 무왕은 왕흥사를 크게 확장해 완성했다.

-서영교 중원대 박물관장의 ‘국방일보’ 연재 글 인용.

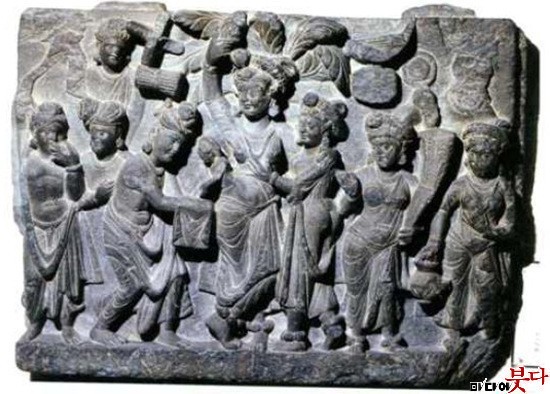

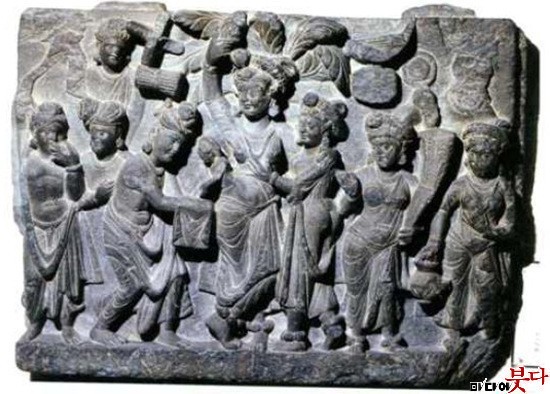

라호르 박물관 마야부인출산 부조. (2~3세기, 간다라)

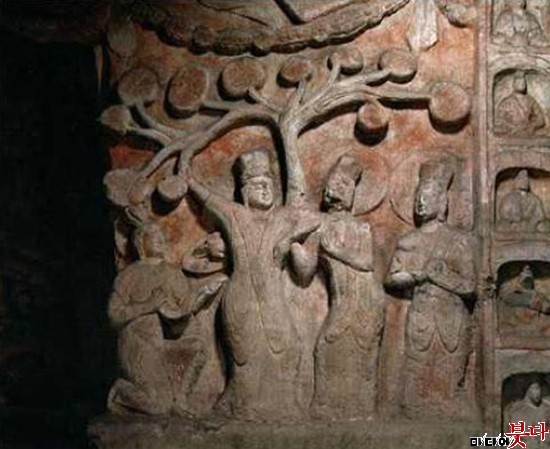

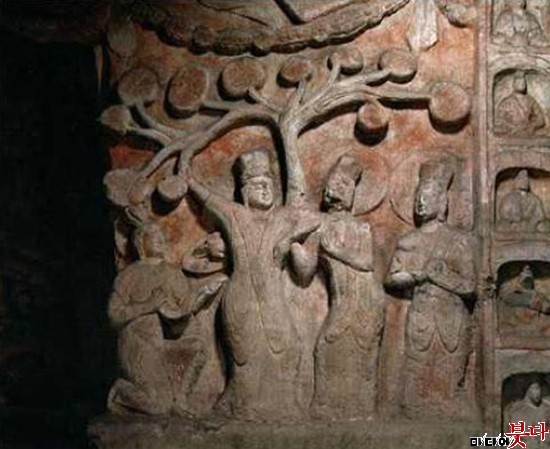

북위 운강석굴 제6굴 마야부인출산모습을 표현한 부조.(5세기 무렵)

일본 호류지 마야부인 싯다르타 태자 출산상(7세기 도쿄박물관). (사진=국립부여문화재연구소 제공)

진평왕의 딸 선화공주와 백제 무왕(서동)과 혼인을 했다는 기록은 2009년 미륵사지 서탑 해체과정에서 발견된 ‘금제사리봉안기’에 의해 무왕이 사택덕적의 딸과 결혼했다는 사실이 밝혀지면서 그 진위가 흔들리고 있기는 하다.

그러나 당시 석가모니 부처님의 어머니 마야부인을 숭배하는 움직임이 신라와 백제 두 나라 왕실에 있었던 것만은 분명해 보인다. 진평왕비의 이름이 마야라는 것으니 이미 설명했거니와, 왕자를 낳지 못해 딸로 왕위를 잇게 했거나(선덕여왕), 전쟁터에서 왕자들을 잃고(위덕왕), 동생에게 보위를 넘겼으나 그 마저 단명하는 등 손이 귀했던 당시의 왕실의 비빈들에게는 장차 부처님이나 전륜성왕이 될 후손의 탄생을 기리는 간절한 발원이 있었을 것이다.

왕흥사지에서 이번에 높이 6㎝의 작은 ‘마야부인 싯다르타 출산상’이 출현한 것도 이런 당시 왕실여인들의 비원과 무관하지 않을 것이다.

‘마야부인 싯다르타 출산상’은 우리나라에서는 처음 출토된 매우 희귀한 문화재로 그 가치를 가늠하기 어렵다. 대개 부조로 새겨진 다른 나라 출산상과는 달리, 독립된 조각상을 하고 있는데다가 고개를 살짝 쳐들고 있는 것이나, 출산의 고통과 기쁨을 표현하는 듯 오묘한 표정을 한 얼굴모습 등은 미술사적으로도 그 가치가 높아 보인다.

부처님오신날을 2달 여 앞두고 출현한 ‘청동 마야부인 싯다르타 출산상’이 오늘을 사는 우리에게, 특히 불교계에 던지는 메시지는 무엇일까. 어쩌면 날로 쇠락해가는 한국불교의 기운을 다시금 부흥시킬 수 있는 전륜성왕의 출현을 염원하는 민심을 상징하는 것은 아닐까. |