[뉴스원샷] "이런 큰돈 어떡하나" 상금 무서워 밤잠 설치는 지리산 시인

중앙일보ㅣ손민호 입력 2021. 09. 04. 05:01 수정 2021. 09. 04. 06:45 댓글 170개

손민호 레저팀장의 픽 - 지리산 시인 박남준

▲ 박남준 시인. 1957년생이니 우리 나이로 올해 예순다섯 살이다. 여전히 아이처럼 웃는다. 그가 올해 펴낸 시집 제목이 『어린 왕자로부터 새드 무비』 다. 이 시집으로 시인은 문학상 두 개 수상자로 잇따라 선정됐다. 박남준 시인. 1957년생이니 우리 나이로 올해 에순다섯 살이다. 여전히 아이처럼 웃는다. 그가 올해 펴낸 시집 제목이 『어린 왕자로부터 새드 무비』 다. 이 시집으로 시인은 문학상 두 개 수상자로 잇따라 선정됐다.

프롤로그

“걱정이다. 이 많은 돈을 어떻게 해야 할지. 일단 절반은 보낼 데를 생각해놨어. 그런데 나머지 절반이 고민이다. 이렇게 갑자기 목돈이 생기면 어떡하냐? 입금되는 날부터 난 잠도 못 자.” 무슨 얘기일까. 돈이 들어와서, 그것도 목돈이 들어와서 걱정이라니. 거짓말 같은 얘기지만, 순전한 사실이다. 곧이곧대로 믿어도 된다. 이 고민의 주인공이 박남준(64) 시인이어서다. 그를 조금이라도 안다면 “어떡하냐”며 안절부절못하는 시인을 금세 떠올릴 테다. 지리산 자락 등구재 아래에서 시를 낭독하는 박남준 시인. 앉아서 시를 읽는 자세도 참 반듯하다.

▲ 지리산 자락 등구재 아래에서 시를 낭독하는 박남준 시인. 앉아서 시를 읽는 자세도 참 반듯하다.

사연은 이러하다. 박남준 시인이 문학상 두 개를 잇따라 받게 됐다. 9월엔 상금 2000만원의 조태일문학상, 10월엔 상금 1000만원의 임화문학상. 한 달 생활비 30만원도 남는다는 그에게 덜컥 3000만원이 입금될 참이다. 이러니 고민이 깊어진 게다. 전례도 있다. 2016년 공지영 작가와 함께 『시인의 밥상』을 출간했을 때 일이다. 어느 날 인세가 통째로 통장에 들어왔다. 수천만 원에 달하는 거금이었다. “평생 이렇게 큰돈을 본 적 있어야지. 잠이 안 오더라고. 어떡하나, 어떡하나. 밤에 인기척만 들려도 깜짝깜짝 놀라고 그랬어. 마침 뒷마당이 물난리 때 떠내려갔거든. 마당 메우고 마당에 차 덖는 방 들이는 공사에 우선 돈을 썼어. 한꺼번에 그렇게 큰돈을 쓴 것도 처음이야. 나머지는 기부했지. 나머지가 얼마냐고? 80% 정도? 통장 잔고가 원래대로 돌아가니까 그제야 발 뻗고 자겠더라고.”

버들치 시인

▲ 지리산 남쪽 자락 양지바른 터에 지라한 박남준 시인의 집. 언뜻 어수선해보이나 나름 다 정돈돼 있다.

지리산 시인 박남준은 경남 하동군 악양면 동매마을 맨 꼭대기 집에 혼자 산다. 2003년 지인이 집을 얻어줬다(이 지인이 누군지는 스스로 공개하기 전엔 밝힐 수 없다. 힌트만 주자면 유명 인사다). 해종일 양지바른 집에서 그는 마당에 심은 들꽃 들여다보고, 손수 딴 찻잎 덖어 차 마시고, 손바닥만 한 텃밭 가꾸고, 심심하면 기타를 치거나 하모니카를 불고, 배고프면 국수 삶고, 그러다 문득 시가 오면 시를 받아 적는다.

‘소설가 한창훈의 말을 빌면

내 시는 집 주변을 넘지 않는다네

마당의 풀꽃 이름과 나무 둬 그루로 운을 떼고

텃밭의 채소와 벌레를 엮어

어눌한 말투처럼 풀어놓다가

새나 나비 등의 권속으로 간을 맞추면

얼추 끝난다는데’

- ‘하소연하다’ 부분

문자 그대로 그는 시처럼 산다. 성품이 워낙 고운 데다, 눈물 많고, 정 많고, 겁도 많다. 에피소드가 허다하다. 오래전 문단 술자리에서 싸움이 벌어졌었다(시인들 술자리가 새벽까지 이어지면 십중팔구 일어나는 일이다). 그때 구석에서 쪼그려 앉아 있던 시인이 취한 행동은, 손바닥으로 얼굴 가리고 우는 일이었다. “흑흑, 제발 싸우지 좀 마. 그만 좀 해.” 언젠가 갓 잡은 도다리가 횟집 밥상에 오르자 상추 한장을 들어 도다리 눈을 가렸다는 일화도 유명하다. 왜 그랬느냐 물었더니 시인이 되레 “사람이 어떻게 그냥 보고 있을 수가 있어요?”라고 되물었단다.

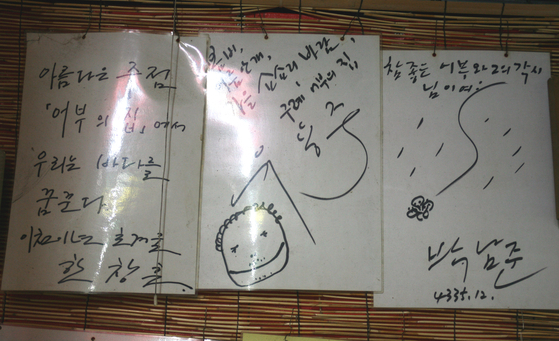

▲ 전남 구례 읍내의 식당 '어부의 집'에 걸린 문인들의 사인. 왼쪽부터 소설가 한창훈, 시인 유용주, 시인 박남준의 사인이다. 전남 여수 거문도에 사는 한창훈, 전북 장수에 사는 유용주, 경남 하동에 사는 박남준, 그리고 경북 안동에 사는 안상학까지 이렇게 문인 네 명이 긴 세월 형제처럼 지낸다.

문단에선 제법 알려진 일들인데, 공지영 작가가 2010년 『지리산 행복학교』를 펴내면서 그의 남다른 일상이 세상에 널리 퍼졌다. 이 책에서 한없이 여리고 한없이 어수룩한 캐릭터로 등장하는 ‘버들치 시인’이 박남준 시인이다. 『지리산 행복학교』가 나오고서 한동안 그는 집을 떠나 있었다. 전국에서 팬이 몰려와서였다. 연락하고 찾아오면 도망갔고, 갑자기 들이닥치면 몇 시간을 이불 뒤집어쓰고 숨었다. 왜 자꾸 사람을 피하느냐 물으면 한결같이 답했다. “그럼 어떡하냐. 사람 피해서 들어왔는데.”

독거노인

▲ 박남준 시인의 집. 악양 동매마을 맨 안쪽에 폭 파묻혀 있다.

시인의 집 당호는 ‘심원재(心遠齊)’다. 도연명의 시구에서 따왔다고 했다. 심원재 툇마루로 들어서면 왼쪽에 부엌이 있고, 부엌 마루와 방이 통한다. 방에는 책과 CD가 벽을 채운다. 늘 말끔하게 치워져 있고, 단정하게 정리돼 있다. 이 부엌 마루에서 참 많이도 마셨다. 술과 차 모두. 술 마신 다음 날엔 그가 삶아주는 국수를 먹었다. 봄날에 가면 ‘매화 쇼’도 펼쳐진다. 시인이 차를 내고 얼려뒀던 매화 한 송이를 띄운다. 한껏 오므려있던 매화가 기지개 켜듯이 천천히 꽃잎을 연다. 한 편의 시 같은 풍경이다.

▲ 박남준 시인의 매화 쇼. 따뜻한 차에 얼려뒀던 매화 송이를 띄우면 매화가 차에서 다시 한번 꽃을 피운다.

이 집 처마엔 한동안 딱새 집이 있었다. 딱새가 날아들어 쫓아내지는 못하고 동거하고 있다고 했다. 지난주 찾아갔을 땐 새집이 안 보였다. 언젠가 길고양이가 들어오더니 나가지 않아서 같이 살게 됐는데, 고양이가 오니까 새가 안 온다고 했다. 저 고양이도 안 보이면 그는 필시 부엌 구석에 쪼그리고 앉아 훌쩍대고 있을 테다. 어쩌다 키우게 된 닭 한 마리가 사라졌을 때 아예 앓아누웠던 당신이다. 마당 왼쪽 텃밭 너머에 변소가 있다. 문을 열면 마른 꽃이 걸린 벽 아래로 매화를 그려 넣은 재래식 변기 뚜껑 ‘매화틀’이 보인다. 변소에서 나오는 퇴비로 텃밭 채소를 키운다. 혼자 사는 살림에 많이 먹지도 않으니 퇴비가 모자랄 수밖에. 10년쯤 전 한창 드나들 때 시인은 “꼭 퇴비 주고 가라. 다 누면 재 뿌리고”라고 했었다.

▲ 박남준 시인의 변소. 이렇게 예쁜 재래식 변소가 또 있을까 싶다. 여기서 나오는 퇴비로 텃밭 채소를 키운다.

‘우울증은 없는가요

너무 행복해서 탈이네요

충치, 틀니를 하셨는지

잘 씹어 먹어요

담배는 하루 몇 개비 피워요

갑으로 물어보세요

갑으로는 문항이 없는데요 그럼 열 개비 이상

약주는 하셔요 술은 몇 잔 정도

몇 병으로 물어봐요

최근에 병원에 가신 적이 있는가

생활은 어떻게 하시나 생활보호 대상자는 아니신가

시인이에요 시인’

- ‘독거노인 설문 조사’ 부분

10년쯤 전 위에 인용한 시를 발표했을 즈음, 그는 졸지에 독거노인 취급을 받았다며 씩씩거렸다. 이제는 영락없는 독거노인이다. 매일 갑으로 피운다는 담배는 심근경색이 온 뒤로 끊었고, 또 다른 지리산 시인 이원규를 흉내 내며 타고 다녔던 스쿠터도 교통사고가 난 뒤 치웠고, 얼마 전에는 치과의사 친구의 도움으로 인공 이빨도 몇 개 끼워 넣었다. 그래도 사람 좋은 그 웃음은 늙지 않았다.

지리산 시인

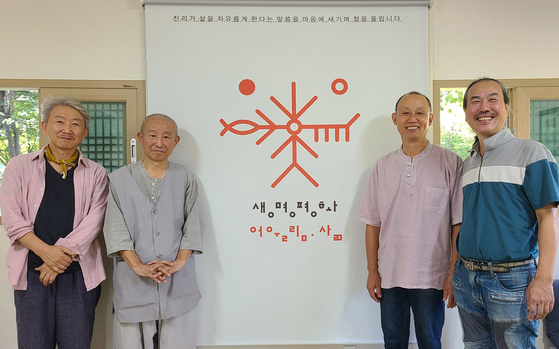

▲ 지리산 실상사 극락전에서 도법 스님을 만났다. 왼쪽부터 박남준 시인, 도법 스님, 이상윤 숲길 이사장, 이원규 시인. 가운데 그림이 생명평화무늬다.

‘아직 지리산이 이렇게나마 숨 쉬고 있다는 것은

당신의 몸 안에

나무처럼 자라나며 샘솟는 희망들이

함께 살고 있다는 것이겠지’

- ‘지리산이 당신에게’ 부분

‘은거의 시인’이라지만, 그가 세상과 담 쌓고 사는 건 아니다. 오래전 도법·수경 스님 등과 생명평화탁발순례도 나섰고, 벚꽃길로 유명한 19번 국도를 확장하려고 할 땐 반대 시위를 했었고, 최근엔 지리산 케이블카 설치 반대 운동에 앞장섰다. 19번 국도 확장 반대 시위가 한창일 때 물었다. 사람이 무섭다는 사람이 어떻게 사람 앞에 서느냐고. 그때 그의 답을 생생히 기억한다. “사람들이 왜 자꾸 길을 펴려고 하는지 모르겠다. 생긴 대로 살고, 있는 대로 사는 건데.”

시인이 선뜻 돈을 내놓는 곳은 정해져 있다. 미얀마, 네팔, 티베트의 어린이를 돕는 개인과 단체다. 최근에 아프가니스탄이 추가됐다. 이번에 받는 상금도 그쪽으로 먼저 간다. 몸에 밴 기부 생활은 오랜 믿음에서 비롯됐다. 그는 “세상을 사는 건 누군가에게 신세지는 일”이라고 철석같이 믿고 산다. 하여 그는 남은 생도 신세 갚으며 살아야 한다. 길섶 풀 한 포기만 밟아도 미안해 어쩔 줄 모르는 당신이 얼마나 대단한 신세를 지고 사는지 모를 일이나, 지금 사는 집도 언젠가는 누군가에게 물려줄 작정이다.

그의 통장엔 늘 200만원 안팎의 돈이 있다. 그가 말하는 ‘관값’이다. 혹여 갑자기 일을 당해도 다른 사람에 누를 끼치고 싶지 않아 이 정도는 남겨둔다. 오랜만에 찾아갔던 지난주, 그는 전날 백신을 맞아 몸이 안 좋다고 했다. 밤새 끙끙 앓았는데 덜컥 겁이 나 팬티를 갈아입었다고 했다. “보통 아프면 약을 먹는데”라고 하자 예의 그 대답이 돌아왔다. “그럼 어떡하냐. 혼자 사는데.”

에필로그

▲ 어느 늦은 가을날 박남준 시인의 부엌 마루에서 내다본 바깥 풍경.

오래전 세상이 나를 등졌다고 느꼈을 때, 그의 집에서 며칠 지낸 적이 있다. 아궁이에 불을 때는 그의 곁에 쪼그리고 앉아 환한 아궁이만 바라봤다. 얼마나 지났을까. 그가 나지막이 말했다. “이 나무 좀 봐라. 옹이가 졌지. 옹이가 뭐냐. 나무에 생긴 흉터 아니냐. 상처가 났을 때 나무가 얼마나 아팠겠냐. 그런데 말이다. 옹이 진 나무가 오래 탄다. 제일 마지막까지 탄다.” 지리산에는 다른 시간이 흐른다. 지리산에 들 때마다 드는 생각이다. 아무리 세상이 흉흉하고 어수선해도 지리산엔 꽃이 피고 새가 운다. 아무리 머리가 아프고 가슴이 답답해도 지리산에 들면 밥이 당기고 잠이 온다. 지리산은, 고맙게도 아직은 지리산답다. 시인의 말마따나 돈이 없으면 안 쓰면 되고, 상처가 나면 아물 때까지 기다리면 된다. 가난하면 어떻고 흉이 지면 또 어떤가. 지리산 남쪽 자락 해종일 해가 드는 자리에 지리산 시인이 산다. 지리산을 닮은 시인이 아니라, 지리산이 된 시인이 산다.

[손민호 기자 ploveson@joongang.co.kr]

최성수 '목련꽃 필 때면'

명상음악-'홀로 앉아서'

'시·문학·설화' 카테고리의 다른 글

| [Oak시 감상] "Under the Old Oak Tree" (2021) - Marcie Bridges 작시 (0) | 2022.07.29 |

|---|---|

| [영시감상] "The Oak Tree" - Johnny Ray Ryder Jr. (0) | 2022.07.27 |

| [영상시] "그리운 바다 성산포" - 이생진 작, 이성일 낭송 (0) | 2021.02.23 |

| [架上七言] "It Is Finished" (ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ, 다 이루었다) (0) | 2020.04.20 |

| [봄잔치] "春夜宴 挑李園序" (춘야연 도리원서) - 李白 지음 (0) | 2020.02.18 |